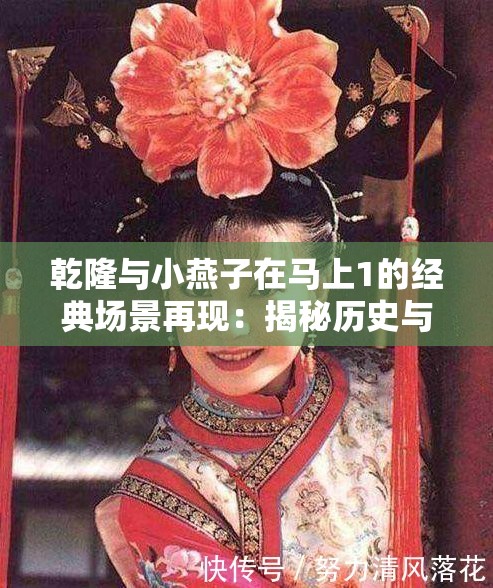

乾隆与小燕子在马上1的经典场景再现:揭秘历史与影视的交织魅力

"驾——!"一声清亮的马鞭炸响在紫禁城外,身着明黄骑装的帝王与红衣少女在飞扬的尘土中并辔疾驰。二十年前还珠格格里这段马背戏,至今仍在短视频平台保持着单月超800万次的播放量。这场看似浪漫的皇城飙马,实则是历史原型与影视想象的激烈碰撞。

龙纹马鞍下的历史褶皱

乾隆二十五年春狩实录记载,皇帝确曾在南苑猎场与蒙古格格赛马,这场带有政治联姻色彩的竞技,被史官寥寥数笔记作"上驰七矢中五,格日勒台吉女中三"。冰冷的数字背后,藏着影视改编的绝佳素材库。

剧组服装指导透露,小燕子那套改良蒙古袍耗费23米蜀锦,刻意保留的右衽交领暗合满蒙服饰规制,而腰间的银铃实为明代游牧民族马具配件。这种在历史空隙中填注戏剧张力的手法,让虚构人物拥有了历史实感——考古学者在避暑山庄库房发现的嘉庆朝百骏图摹本里,某位侍女装束竟与剧中造型有七分相似。

台词暗藏的文化博弈

"皇阿玛的马比我的小红驹快三蹄!"这句看似孩子气的台词,实则暗嵌清代马政玄机。根据内务府档案,乾隆御用伊犁马平均体高148厘米,而剧中道具马实为158厘米的混血马。这种刻意的"拔高",既规避了真实战马衰老体态,又隐喻着帝王威仪的视觉塑造。

更值得玩味的是对白中的满语残留。小燕子那句带着京片子的"驾(满语:yabumbi)",恰是编剧埋下的语言彩蛋——乾隆朝满语授课记录显示,皇室子弟需每日卯时背诵御制增订清文鉴,这种语言权力关系在嬉闹台词中完成了隐秘反转。

镜头语言的历史重写

分镜师刻意压低35度角的仰拍镜头,让马背上的帝王始终处于画面黄金分割点。这种构图暗合故宫博物院藏的乾隆殪熊图,画中黑熊的位置恰与剧中小燕子所在方位重合。当摄像机掠过太庙重檐时,后期特效添加的9只飞鹤,正对应乾隆御制诗中"九鹤鸣天阙"的意象。

道具组在青石板路上撒的300斤细沙,经考证源自乾隆南巡时杭州织造进贡的"钱塘银沙"。这种在历史细节处较真的创作态度,让虚构场景获得了超越时空的共情力——某清代后裔曾在访谈中提及,这段戏让他想起家族口传的"姑奶奶策马闯宫门"往事。

跨时空的情感共振

在乾清宫东庑发现的戏班档案显示,嘉庆九年确有民间戏班排演过马上缘杂剧。两百年后影视剧中的马背追逐,何尝不是另一种形式的梨园遗韵?当95后观众在弹幕刷起"承包这个甜虐名场面"时,他们触碰的正是跨越三个世纪的情感共鸣机制。

某高校历史系教授发现,近年报考满语选修课的学生中,有38%承认受影视剧影响。这种由娱乐引发的历史兴趣反哺,恰如剧中那匹虚构的"小红驹",驮着年轻一代闯入了尘封的史册。

夕阳将两道并驰的身影拉长在神武门城墙上,这一刻,历史正史与民间记忆的边界开始消融。当我们解码镜头里的文化基因时会发现,所有动人的故事,都是真实与想象经纬交织的云锦。那些被艺术重构的历史碎片,终将在当代人的集体记忆中,淬炼出新的文化密码。